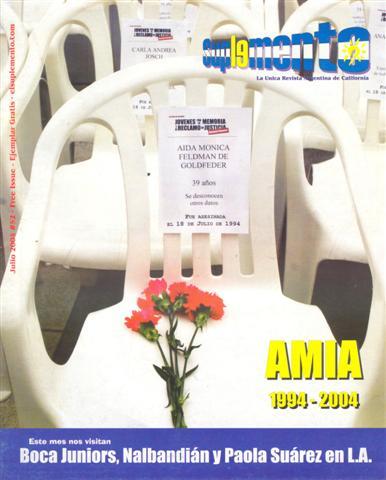

Recuerdos de un día que no quisiera haber vivido

Recuerdos de un día que no quisiera haber vivido

Eran las nueve menos cinco de un día cualquiera cuando caminaba desde Corrientes por Uriburu hasta Junín, hacia la oficina en donde trabajaba. A lo largo de la caminata, acostumbraba mirar los edificios, los comercios, la entrada secundaria a la AMIA y demás, que se elevaban uno al lado del otro.

En los pasillos de la oficina aún sonaba el triunfo de Brasil en Estados Unidos ‘94, la decepción por el doping de Maradona y la consiguiente y prematura eliminación de nuestro seleccionado. Como siempre, después de la primera charla de café a las nueve y cuarto, cada uno se abocaba a sus tareas mientras comenzaban a sonar los primeros llamados. Recuerdo que cuando atendí uno, en ese preciso momento sentí que se terminaba el mundo: un ruido ensordecedor inundó el lugar y la incertidumbre del no saber qué pasaba, trastocó la habitual tranquilidad del día. Recuerdo las expresiones en las caras de mis compañeros: no entendían nada; miré a través de la ventana y de los edificios vecinos llovían vidrios que parecían lanzas cayendo con sus filos en punta. La nube negra con forma de hongo se elevaba hasta el cielo y nuestro miedo crecía. Es el día de hoy que no sé con quién hablaba por teléfono en ese momento. No sé cómo, en décimas de segundos, me encontré en la puerta de la oficina, lo que luego, ya más tranquilos, generó los comentarios risueños de mis compañeros sobre mi rapidez para el escape.

Lo primero que pensé mientras corría fue que era un terremoto, afectado aún por uno pequeño de 5.5 que había vivido en Los Angeles unos meses antes cuando visitaba a mi hermano. La lógica indicaba que por ser Buenos Aires, no podía ser un sismo, lo que me llevó a pensar en algo peor. En pocos segundos se llenó de hipótesis el ambiente: que un escape de gas, que una estación de servicio y hasta se habló de una bomba; pero creo que por miedo, todos negábamos la posibilidad, hasta que luego de algunos minutos alguien se animó a bajar los tres pisos que separaban las oficinas de la calle. Detrás de él fuimos los demás. Y el pavor fue absoluto: parecía una de esas postales de la guerra, con los edificios medio derrumbados, los cables caídos, fuego, desolación, ambulancias, bomberos, gente llorando. Mi mujer, que trabajaba conmigo, estaba preocupada porque una de sus hijas mayores, que estaba haciendo sus primeras armas como cadete de la oficina, tendría que haber llegado a la hora del atentado. Después nos enteramos que el colectivo en que venía pasaba justo por la AMIA en el momento de la explosión y una torre de luz cayó sobre el vehículo. Ella fue una de las primeras personas en socorrer a los heridos. Más tarde, al volver a la oficina, salió a hacer un trámite y se demoró más de una hora por seguir colaborando en la AMIA. Ese gesto le costó el trabajo, ya que fue despedida por alguien que no entendió la verdadera dimensión de lo que ocurrió ese día.

Uno de nuestros jefes llegó tarde, alrededor de las once de la mañana. En la oficina nadie podía trabajar, estábamos todos consternados y empezábamos a enterarnos de que a algunos vecinos conocidos no los encontraban: la nieta de Kurt, el almacenero, e hija única del de la inmobiliaria, el kiosquero de enfrente de la AMIA; el mozo del bar de enfrente, el barrendero con quien nos cruzábamos todas las mañanas. Muchos de ellos -y otros que ya no recuerdo- fallecieron. Casi todos caminábamos por ahí todos los días y sentíamos que nos podría haber tocado a nosotros. Este jefe que no vivió todo esto, al ver lo convulsionado que estábamos dijo: “Vamos, no pasó nada, pónganse a trabajar”. Años después, cuando ocurrió lo del 9/11, lo criticábamos diciendo que de haber estado allí nos hubiera hecho seguir trabajando hasta el derrumbe final diciendo que no pasaba nada.

Hubo 85 muertos inocentes, familias desgarradas que aún hoy no saben que pasó, una justicia lentísima y ciega que no supo o no quiso investigar a tiempo (porque todos sabemos que cada hora que transcurre después de un hecho criminal aleja cada vez más la posibilidad de encontrar la verdad)

Ese día fue fatal para mí y muchos otros. Todavía sigo discutiendo con quienes ese día -y mucho después- decían “murieron algunos inocentes”. A ellos les sigo diciendo que todos eran inocentes.

Luego de pasar todo el día en la oficina, porque tuvimos que trabajar horario completo, llegué a casa y mi padre -quien estaba visitando a mi hermano en Los Angeles- llamó preocupadísimo cuando se enteró lo cerca que había estallado la bomba de mi lugar de trabajo. Me tranquilicé un poco al llegar, pero en cuanto encendí la tele en el noticiero de canal 13 mostraban a algunos bomberos trabajando y en ese preciso momento se produjo un derrumbe y varios de ellos desaparecieron bajo los escombros. En ese instante el stress, las horas vividas y la indignación me hicieron llorar como un chico.

Más tarde llamé a mi otro hermano y otra terrible noticia me sacudió por segunda vez: un sobrino de su esposa había muerto en el atentado. Pasaban por la puerta del edificio con destino al Hospital de Clínicas. El niño acompañaba a su madre a lo del médico porque estaba de vacaciones de invierno. Nunca habían pasado por ese lugar. El sobrino de mi cuñada se llamaba Sebastián Barreiro y fue la víctima más joven del atentado. Lo nombro como podría nombrar a las otras 84 víctimas, vaya su nombre en homenaje a todos ellos. Vaya su recuerdo en la memoria de todas estas inocentes víctimas. Ø

Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Lugar de Residencia:

Lugar de Residencia:  Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  La Radio como vehículo para rescatar las culturas latinoamericanas

La Radio como vehículo para rescatar las culturas latinoamericanas Por su servicio a la comunidad argentina en Los Angeles

Por su servicio a la comunidad argentina en Los Angeles Una receta nutritiva y fácil de preparar.

Una receta nutritiva y fácil de preparar. Perfectos como entrada o plato principal,

Perfectos como entrada o plato principal, ¡Una opción sabrosa y fácil de preparar!

¡Una opción sabrosa y fácil de preparar! Es una aventura sensorial.

Es una aventura sensorial. Bebida fácil de preparar antes de la cena

Bebida fácil de preparar antes de la cena

El Intocable, maestro del boxeo defensivo

El Intocable, maestro del boxeo defensivo ¿Cuánta agua debemos beber?

¿Cuánta agua debemos beber? Uno de los ciervos más pequeños del mundo

Uno de los ciervos más pequeños del mundo un gran roedor argentino endémico

un gran roedor argentino endémico

Una trágica historia de amor prohibido en Córdoba

Una trágica historia de amor prohibido en Córdoba Símbolo de creación y mensajero divino

Símbolo de creación y mensajero divino "Entre el ostracismo de su pena y el amor a Dios”

"Entre el ostracismo de su pena y el amor a Dios” Ícono de la música argentina

Ícono de la música argentina Un bicho raro del rock metálico argentino

Un bicho raro del rock metálico argentino

Programa emblemático de la radio argentina

Programa emblemático de la radio argentina Ícono telefónico en Argentina

Ícono telefónico en Argentina Icónico comercial de Durax en los 70

Icónico comercial de Durax en los 70 Relato que reinventa el mito con humor y crítica social.

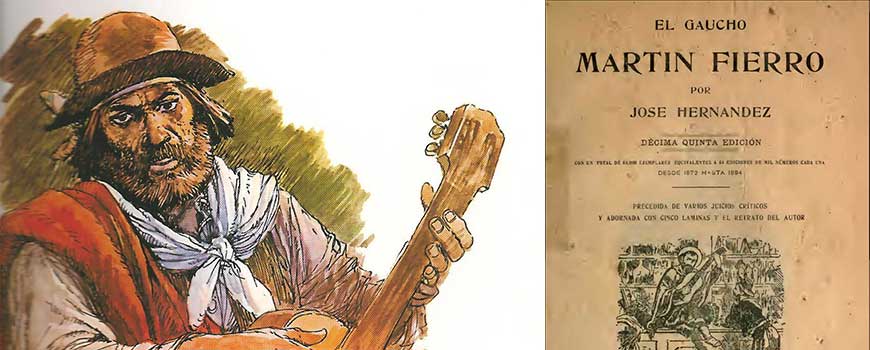

Relato que reinventa el mito con humor y crítica social. Dentro de la corriente popular, el Martín Fierro, de José Hernández,

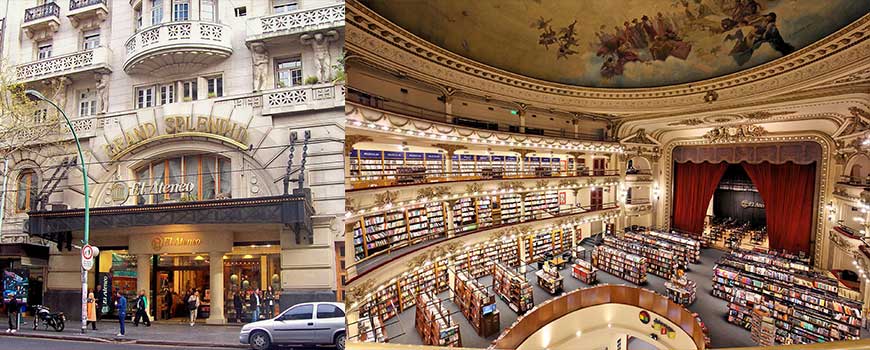

Dentro de la corriente popular, el Martín Fierro, de José Hernández, La librería más linda del mundo

La librería más linda del mundo Conocida por sus townhouses estilo París,

Conocida por sus townhouses estilo París, Aguas templadas y una ciudad con buena onda

Aguas templadas y una ciudad con buena onda Centro cultural, financiero y político de Silicon Valley

Centro cultural, financiero y político de Silicon Valley Música country, museos, y naturaleza en el centro de California

Música country, museos, y naturaleza en el centro de California de Lidia Martín Torralba

de Lidia Martín Torralba Asedio: Trump en el punto de mira

Asedio: Trump en el punto de mira