Lucas no supo de la sequía nada más que por los rezos de la madre y las quejas del padre. A la hora del mate en que el viejo solía antes contar, entre carcajadas, las incidencias de su vida de criollo, que la madre escuchaba atenta para festejar exagerando las gracias de su hombre y que ahora era silenciosa y pesada, se animó a preguntar: -Tata, ¿por qué no te ríes más? ¿Estás enojao, Tata?

Pero no obtuvo respuesta. Una seña de la mujer lo hizo salir de la rueda, mientras iba repitiendo para sí: “Parece zonzo mi tata; no me habla, no quiere que juegue... ¡y cómo le grita a mi mama desde hace un tiempo!”

Y seguía despreocupado, jugando con Cuzco, el perro negro, para quien también se habían acabado los cariños.

Dormía el niño junto a la madre; allí, más de una noche, abriendo apenas los ojitos, rezó por orden de ella una oración por la lluvia. Mañana rezaremos -rezongaba el changuito.

-No, hijito; ayúdeme, una hora es mucho para adelantar el agua; rece m'hijito.

Y el niño rezaba, pero casi siempre debía quedarse a la mitad, porque el hombre desde la otra pieza les interrumpía a los gritos:

-¡Déjese de tonterías, mujer zonza...; lindo le va con sus rezos! ¡Mucho le llueve! Déjeme dormir a la criatura.

El niño concluía allí el rezo; pero la mujer, casi sin voz oraba toda la noche.

Siguieron los días amontonando angustias. El cielo continuaba con ese celeste limpio que solo presagia sed.

En el alambrado que rodea la casa, los peones colgaban en cada atardecer, después de recorrer el campo, dos, tres, cuatro cueros de los animales muertos de hambre y sed. Ya ocupaban ellos casi toda la línea de alambre para la desesperación del hombre y la mujer, que continuaban maldiciendo, uno, y rezando, la otra.

Al niño le causaba placer contarlos y verlos moverse con el viento.

Una tarde, mientras el changuito había salido con Cuzco a ver las cuevas de vizcachas, el “manual” de la casa trajo los cueros de las últimas víctimas.

De vuelta y cuando se disponía a contarlos, descubrió en el extremo del alambrado el cuero del machito de la majada, el cabrito bueno que sabía jugar con él y ofrecerle todas las tardes el hociquito para que lo besara.

El niño no pudo detener el llanto y fue desconsolado a preguntar a su madre quien había matado al animalito.

-La seca, m'hijito; Dios no quiere oírnos.

Lucas supo entonces lo que era la sequía y por la noche cuando la madre lo invitó a rezar, contestó:

-¿Pa’ qué voy a rezar, mama, si ya me lo ha matao al guachito...?

Voces de hombres y de mujeres que hablaban alborozados, a los gritos, despertaron al niño.

-Levántese m'hijo, está por llover -anunció el padre.

-Vamos, tesoro -acentuó la madre -el cielo nos ha bendecío.

Sobre el techo del rancho unas gotas zapatearon despacio.

El niño se puso el pantaloncito y se alejó con el Cuzco, que lo comprendía. Detrás de unos jumiales hizo una gran cruz de sal, mientras decía entre dientes:

-Pa' que no llueva, no quiero que llueva aura que me lo ha matao al guachito -y lloraba de rabia, de impotencia, mientras la lluvia disolvía la cruz.

Desde allí con los ojitos llenos de lágrimas, miró a la casa. El cuero más pequeño, el del guachito, se agitaba al viento, como en un saludo. ¤

Del libro “Changos, relatos y estampas santiagueñas”. Edit. Claridad.

Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Inscripciones abiertas para aprender español y cultura argentina

Inscripciones abiertas para aprender español y cultura argentina La historia de Giovanni Londi, un apasionado por los fierros antiguos

La historia de Giovanni Londi, un apasionado por los fierros antiguos ¡Sorpresa en cada bocado!

¡Sorpresa en cada bocado! Perfectos como entrada o plato principal,

Perfectos como entrada o plato principal, Un dulce irresistible para compartir.

Un dulce irresistible para compartir. Le hemos dado un giro herbal al clásico cóctel de gin fizz.

Le hemos dado un giro herbal al clásico cóctel de gin fizz. ¡Vamos Argentina!

¡Vamos Argentina! Yésica Bopp regresa a los entarimados en Argentina

Yésica Bopp regresa a los entarimados en Argentina Recordando a valientes pilotos y su legado en las rutas

Recordando a valientes pilotos y su legado en las rutas Los clásicos nunca mueren

Los clásicos nunca mueren El cérvido más grande de Sudamérica.

El cérvido más grande de Sudamérica. Anida en cuevas de barrancos en Argentina y Chile.

Anida en cuevas de barrancos en Argentina y Chile.

Una historia de amistad, engaño y astucia.

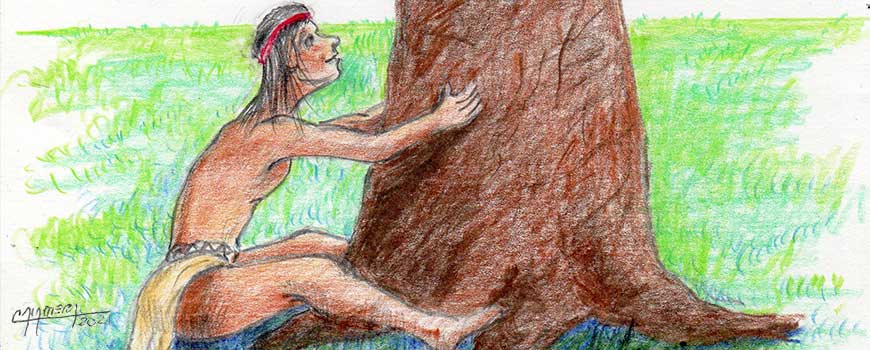

Una historia de amistad, engaño y astucia. la leyenda de Kirimbatá

la leyenda de Kirimbatá Grandes Orquestas de Ayer, de Hoy y de Siempre

Grandes Orquestas de Ayer, de Hoy y de Siempre leyenda del rock argentino

leyenda del rock argentino Un genio que fusionó la música clásica con el malambo

Un genio que fusionó la música clásica con el malambo

Emocionaron a generaciones de fanáticos argentinos

Emocionaron a generaciones de fanáticos argentinos Unió el pasado rural y la estética urbana

Unió el pasado rural y la estética urbana Icónico comercial de Durax en los 70

Icónico comercial de Durax en los 70 La hospitalidad criolla y las costumbres del campo argentino

La hospitalidad criolla y las costumbres del campo argentino Fenómeno auténtico del Río de la Plata

Fenómeno auténtico del Río de la Plata ¡Un paraíso para los viajeros!

¡Un paraíso para los viajeros! Reserva natural llena de biodiversidad y aventura

Reserva natural llena de biodiversidad y aventura Aguas templadas y una ciudad con buena onda

Aguas templadas y una ciudad con buena onda El encanto de la naturaleza deslumbra en esta sofisticada ciudad costera

El encanto de la naturaleza deslumbra en esta sofisticada ciudad costera Ambiente bohemio y fantásticas playas

Ambiente bohemio y fantásticas playas Talentos ocultos

Talentos ocultos Un viaje al pasado para encontrar mi propio camino

Un viaje al pasado para encontrar mi propio camino