la leyenda de Kirimbatá

la leyenda de Kirimbatá

Kirimbatá era hijo del cacique de una tribu de indios timbúes. Sus mayores, preocupados en defender sus tierras de los continuos ataques de otras tribus, no pudieron ocuparse de su educación guerrera y el pequeño creció libre como las aves del monte.

Cerca de la toldería corría el río Paraná; Kirimbatá se sentía atraído por sus aguas y todas las tardes salía a recorrer la ribera.

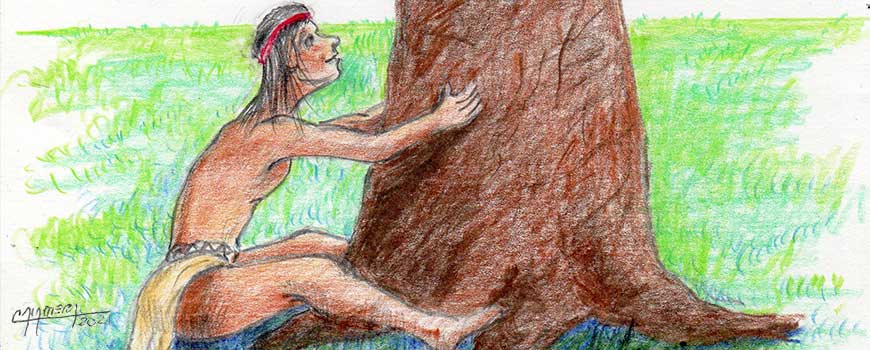

Una vez caminó más de lo acostumbrado y descubrió un frondoso ceibo que crecía cerca de la orilla. El muchacho, sin saber por qué, se acercó y comenzó a hablarle; estaba convencido de que aquel árbol era diferente a los demás y que podía entender sus palabras.

Desde entonces pasaba largas horas contándole su vida. Una tarde descubrió que el ceibo no sólo lo escuchaba, sino que podía hablarle. Así nació entre ambos una profunda amistad y Kirimbatá le confió su sueño más querido: conseguir nuevas tierras para que su gente viviera en paz.

El tiempo fue pasando y Kirimbatá se convirtió en un joven sensible y soñador. También las luchas terminaron; entonces el cacique pensó que algún día su hijo ocuparía su lugar y quiso enseñarle todos los secretos de la guerra. Sin embargo, el muchacho tenía planes muy diferentes para su vida y se negó a convertirse en guerrero.

El cacique no podía aceptar la desobediencia de su hijo y discutieron una y otra vez. Hasta que una noche, Kirimbatá, harto de las peleas con su padre, decidió alejarse de la tribu. Esperó que todo estuviera en silencio y tomando sus cosas fue a despedirse del ceibo.

-Lamento que no puedas venir conmigo -le dijo el muchacho. Te voy a extrañar mucho; pero tengo que irme de aquí. Adiós.

-Hasta pronto, ya nos volveremos a ver- contestó el ceibo.

Después se subió a su pequeña embarcación y sin saber adónde ir, se dejó llevar por la corriente. La luna iluminaba su camino mientras el río le murmuraba en los oídos palabras de aliento.

Navegó toda la noche y al amanecer la canoa se detuvo en el centro del río, junto a un montículo de tierra. Kirimbatá bajó y con unos pocos pasos recorrió el lugar... ¡era tan pequeño! Entonces se le ocurrió agrandarlo y metiendo una y otra vez las manos en el agua, trató de detener el limo que llevaban las aguas, pero nada conseguía.

El río entonces fue otra vez en su ayuda; besó la punta de sus dedos y el muchacho descubrió asombrado que donde enterraba las manos nacían pequeñas plantas. Eran los juncos que fijaban la tierra y detenían el limo.

El sol lo vio trabajar sin descanso día tras día, agrandando el lugar; mientras tanto los juncos crecían y crecían. Una tarde se dio cuenta de que ahí sólo faltaba un poco de sombra y murmuró:

-Amigo ceibo, si pudieras venir, a esta isla no le faltaría nada.

Y ocurrió como que el viento lo escuchó y tomando sus palabras las llevó hasta el ceibo y la dejó entre sus ramas.

Cuando a la mañana siguiente Kirimbatá despertó, una agradable sombra cubría el lugar; el ceibo estaba otra vez a su lado.

El muchacho sorprendido y sin poder entender como había llegado hasta ahí, acarició su tronco. Sólo entonces descubrió que él era capaz de concretar el más deseado de sus sueños.

Así fue como Kirimbatá volvió al trabajo con renovadas fuerzas y ayudado por los juncos, formó otra isla. Después el ceibo le dio sus semillas para que las plantara y así fueron formando isla tras isla.

Pasó mucho tiempo y una tarde la tribu se enteró que en el centro del río habían nacido nuevas tierras. El cacique, con la secreta esperanza de encontrar a su hijo en ese lugar, ordenó a su gente que lo acompañara en su busca. El abrazo del reencuentro entre padre e hijo fue tan grande que la emoción nubló los ojos de estos hombres.

Toda la tribu agradeció a Kirimbatá las nuevas tierras conseguidas y desde ese día trabajaron juntos hasta formar todas las islas del Delta del Paraná. ¤