Era una noche calurosa y en la aldea se respiraba un clima de angustiosa expectativa. En un poblado a la vera de un río caudaloso convivían divididos por una pasión inexplicable, unos fanáticos de un deporte al que llamaban “fútbol”.

Un hecho histórico, del que nadie pudo dar una exhaustiva prueba de veracidad, catalogaba a los bandos en cuestión como canallas y leprosos.

Quizás resulte exagerado apelar a un tema tan delicado como la eternidad, pero lo cierto es que estos dos coterráneos eran considerados “eternos rivales”. A pesar de la enemistad reinante, algunas veces al año los unos visitaban a los otros y viceversa para protagonizar el consabido enfrentamiento deportivo.

Resulta que aquella noche, los leprosos iban a disputar el encuentro final de la Copa de América. Para el poblado, un evento nunca acontecido en todos los siglos de la humanidad. Su rival era un equipo de un país carioca que, aparentemente, tendría alguna estirpe católica, ya que refería a un santo apóstol cuyo nombre no es motivo para mencionar en este relato.

Esta es la historia de un dios canalla; un ser mortal como todos los mortales que, por una bendición divina, se convertiría en un dios todopoderoso durante el tiempo que durara la disputa y por lo tanto tendría en sus manos la potestad de otorgar el triunfo a uno de los contendientes. Tendría más poder que todos los dioses del universo. Injusta y despiadada potestad le había sido concedida.

Sucede que, al finalizar el juego, el dios canalla volvería a recuperar su estado original; un habitante más de la aldea bordeada por el inmenso río majestuoso, de modo que todos serían conscientes de la decisión que había tomado el supremo. Un trágico destino le aguardaba, ya que los canallas nunca le habrían perdonado haber otorgado el triunfo a su eterno enemigo. Por otra parte, los leprosos le reprocharían que, debido a su decisión, ellos fueron derrotados. Sabía que sufriría una condena, cualquiera fuese el resultado. Sabía que le esperaba un forzado ostracismo y la cruel indiferencia dentro de los confines del lugar que lo había visto nacer.

La contienda había comenzado dentro de una caldera a la que llamaban estadio, o quizás, un estadio que debido al calor reinante y a la pasión desbordada, estaba convertido en una caldera.

El supremo todopoderoso contemplaba desde otro cielo las acciones de la gesta deportiva urgido por la angustiosa encrucijada que iba a ser plasmada en un resultado deportivo.

Para su suerte o su desgracia, el encuentro había finalizado sin vencedores ni vencidos. La regla establecía que los equipos debían disputar una serie de disparos para establecer quien sería el poseedor de la anhelada Copa de América. El dramatismo reinante refería a este acto como la “pena máxima”. Un disparo letal desde los doce pasos.

Luego de una serie de aciertos y desaciertos que sería muy tedioso definir con algún nivel de detalle, la oportunidad quedaba en los pies de un jugador leproso y el atormentado dios debía decidir quién sería el poseedor de la gran gloria deportiva.

El integrante elegido para tan excepcional hazaña debía recorrer una interminable distancia desde el centro del campo de juego hasta un lugar donde un diminuto circulo celestial en el que aguardaba apaciblemente un balón, determinaría el lugar de la ejecución. Atravesando tinieblas (la caldera emitía un insoportable vapor) e hirientes reflejos luminosos, el jugador se colocó frente al arco contemplando toda la dimensión de un rectángulo blanco e infinito.

Tomó carrera depositando en cada paso torrentes de agotamiento y fatiga. Era el disparo decisivo.

Al llegar al encuentro con el balón, pateó. ¤

José Alberto Costanza.

Autor del libro “De héroes y sentimientos”

disponible en Amazon.

Lugar de residencia:

Lugar de residencia: Lugar de Residencia:

Lugar de Residencia:  Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Compartiendo su historia como refugiado político y preocupaciones de la democracia.

Compartiendo su historia como refugiado político y preocupaciones de la democracia. El pasado martes 17 de agosto de 2021, frente al busto de la ciudad de Los Angeles,

El pasado martes 17 de agosto de 2021, frente al busto de la ciudad de Los Angeles, Simple y sabrosa para disfrutar en cualquier ocasión.

Simple y sabrosa para disfrutar en cualquier ocasión. No olvides poner dólares bajo el plato

No olvides poner dólares bajo el plato ¡Una opción sabrosa y fácil de preparar!

¡Una opción sabrosa y fácil de preparar! Simplemente la mejor receta de mojito.

Simplemente la mejor receta de mojito. Equilibrio perfecto de sabores con un toque distintivo.

Equilibrio perfecto de sabores con un toque distintivo. Gana el título intercontinental juvenil del CMB

Gana el título intercontinental juvenil del CMB Para maximizar tu rendimiento físico y muscular.

Para maximizar tu rendimiento físico y muscular. Aprende a revertir esta conducta

Aprende a revertir esta conducta Una especie en peligro de extinción en Argentina

Una especie en peligro de extinción en Argentina Habitando principalmente en la Laguna Mar Chiquita

Habitando principalmente en la Laguna Mar Chiquita

Figura mítica que talló el lecho del río Chico

Figura mítica que talló el lecho del río Chico Leyenda Urbana

Leyenda Urbana Se llamaba Roberto Sánchez Ocampo,

Se llamaba Roberto Sánchez Ocampo, La alondra de Buenos Aires

La alondra de Buenos Aires el último estadista argentino

el último estadista argentino

Legendario programa de lucha libre argentino

Legendario programa de lucha libre argentino Ginebra Bols

Ginebra Bols distribuidor de LA Times

distribuidor de LA Times Su construcción, la ramada, el horno y el mortero

Su construcción, la ramada, el horno y el mortero Fuertes en la frontera argentina

Fuertes en la frontera argentina siguió haciendo de las suyas

siguió haciendo de las suyas Capital Nacional de la Tradición

Capital Nacional de la Tradición Sede del Gobierno Nacional,

Sede del Gobierno Nacional, Ciudad turística a orillas del lago Nahuel Huapi

Ciudad turística a orillas del lago Nahuel Huapi Ubicado en el noreste de California, en los condados de Siskiyou y Modoc.

Ubicado en el noreste de California, en los condados de Siskiyou y Modoc. Todo empezó con un pozo de agua

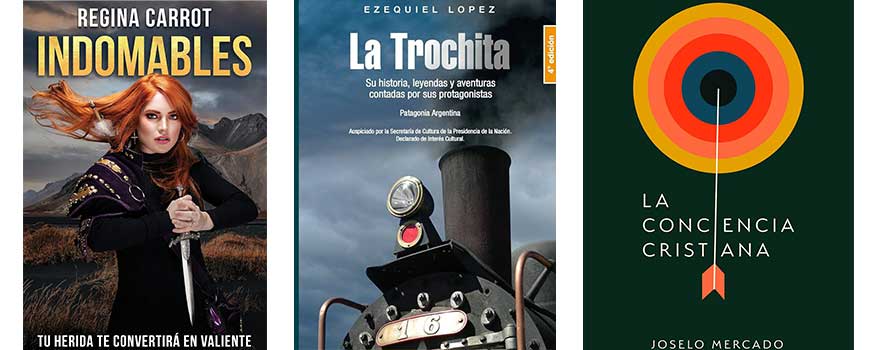

Todo empezó con un pozo de agua Indomables: tu herida te convertirá en valiente

Indomables: tu herida te convertirá en valiente El Mundo Adorado

El Mundo Adorado