Hilario era un muchachón que se crió en la soledad del campo desde niño, y desde niño se bastó solo para enfrentar la vida.

Hilario era un muchachón que se crió en la soledad del campo desde niño, y desde niño se bastó solo para enfrentar la vida.

Tenía su majadita de ovejas, su caballo, un alazán tostado y el infaltable perro, el compañero que llegó un día sin saber de donde, quizás buscando él también compañía.

A veces andaba por el campo, al paso de su caballo, disfrutando del canto de los pájaros, del silbo de alguna perdiz que levantaba su vuelo rasante a pocos pasos adelante.

Una tarde, de esas tardes en que los nubarrones oscuros preanuncian el aguacero que bendice los sembrados, y que con las primeras gotas, provocan ese perfume tan particular que exhala la tierra mojada, Hilario se quedó dormido sobre su catre de tiento.

La cansina lluvia que le siguió le hizo soñar que era una voz dulce y serena que le cantaba al oído. Al despertar, Hilario sintió por primera vez que su soledad de hombre necesitaba de una compañera.

Al día siguiente, Hilario salió de su rancho empilchado con destino al pueblo. Casi llegando a la pulpería, oyó el canto dulce de una muchacha que sacaba agua fresquita del pozo. No dudó, era la voz que había escuchado entre sueños.

Desde entonces fue Rosa, que así se llamaba ella, quien al fin endulzó y cambió la vida solitaria de Hilario.

Pero no duró mucho la felicidad de la joven pareja. Amuray, el cacique de una tribu indígena, también estaba enamorado de la bella, graciosa y fiel Rosa. Intentó en varias oportunidades seducirla inútilmente, hasta que una tarde, antes que Hilario llegara de sus tareas, el cacique asaltó el rancho y se la llevó. Hilario, extrañado que su mujer no saliera a recibirlo, entró presuroso al rancho, y al ver el desorden, el agua volcada en el patio, las manchas de sangre, no le quedaron dudas. Montó de un salto en su alazán y siguió el rastro. Su experiencia baqueana y su amor, hicieron que pronto los encontrara. Su amada Rosa estaba herida. Hilario se encendió de rabia arremetiendo contra Amuray, a quien hirió de muerte de un certero y feroz puntazo con su cuchillo. A duras penas podía llevar en brazos a Rosa, quien desmayada, no resistiría las heridas, muriendo antes de llegar al rancho. Hilario, abrazado al cuerpo inerte de su amada, la llamaba inútilmente con la voz ahogada por el llanto.

Hilario, extrañado que su mujer no saliera a recibirlo, entró presuroso al rancho, y al ver el desorden, el agua volcada en el patio, las manchas de sangre, no le quedaron dudas. Montó de un salto en su alazán y siguió el rastro. Su experiencia baqueana y su amor, hicieron que pronto los encontrara. Su amada Rosa estaba herida. Hilario se encendió de rabia arremetiendo contra Amuray, a quien hirió de muerte de un certero y feroz puntazo con su cuchillo. A duras penas podía llevar en brazos a Rosa, quien desmayada, no resistiría las heridas, muriendo antes de llegar al rancho. Hilario, abrazado al cuerpo inerte de su amada, la llamaba inútilmente con la voz ahogada por el llanto.

Así se quedó dormido bajo las estrellas, con su cabeza apoyada en el cuerpo amado. Con el sueño llegó el alivio. Al despertar, ya el sol encendía la pampa y el alboroto de los pájaros anunciaban el nuevo día.

Su sorpresa fue infinita al notar que sus brazos ya no apretaban el cuerpo de su compañera, sino una caja de madera con forma de mujer, humedecida de lágrimas y del rocío del amanecer. ©

Lugar de residencia:

Lugar de residencia: Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Lugar de residencia:

Lugar de residencia: Homenaje a un argentino que conoció a Gardel

Homenaje a un argentino que conoció a Gardel Recordando el 85avo aniversario de la trágica muerte del Zorzal criollo,

Recordando el 85avo aniversario de la trágica muerte del Zorzal criollo,  Mini pastafrola con dulce de leche

Mini pastafrola con dulce de leche A la napolitana

A la napolitana Perfecta para compartir en familia

Perfecta para compartir en familia La mimosa es un cóctel clásico de los desayunos tipo “brunch” americanos,

La mimosa es un cóctel clásico de los desayunos tipo “brunch” americanos, Un cóctel elegante con Don Q Reserva 7

Un cóctel elegante con Don Q Reserva 7 La nueva esperanza argentina en la Fórmula 1

La nueva esperanza argentina en la Fórmula 1 No es un sueño, es real

No es un sueño, es real Aprende a calcular tu zona de entrenamiento

Aprende a calcular tu zona de entrenamiento Protagonista de las costas patagónicas

Protagonista de las costas patagónicas Un roedor nocturno argentino que vive en colonias

Un roedor nocturno argentino que vive en colonias

Leyenda Araucana

Leyenda Araucana Un amor imposible separado por una catarata

Un amor imposible separado por una catarata Un genio que fusionó la música clásica con el malambo

Un genio que fusionó la música clásica con el malambo La batería tiene nombre de carnaval

La batería tiene nombre de carnaval Dejó huella con sus zambas y chacareras

Dejó huella con sus zambas y chacareras

Ícono infantil, famoso por sus frases y canciones

Ícono infantil, famoso por sus frases y canciones Cada una con su fiel público

Cada una con su fiel público Ginebra Bols

Ginebra Bols La hospitalidad criolla y las costumbres del campo argentino

La hospitalidad criolla y las costumbres del campo argentino Fenómeno auténtico del Río de la Plata

Fenómeno auténtico del Río de la Plata El barrio más grande de Buenos Aires

El barrio más grande de Buenos Aires Un tranquilo pueblo del valle de Calingasta.

Un tranquilo pueblo del valle de Calingasta. La capital del buceo en Argentina

La capital del buceo en Argentina Asombro y Magia sin límites

Asombro y Magia sin límites Vistas de película en el norte de California

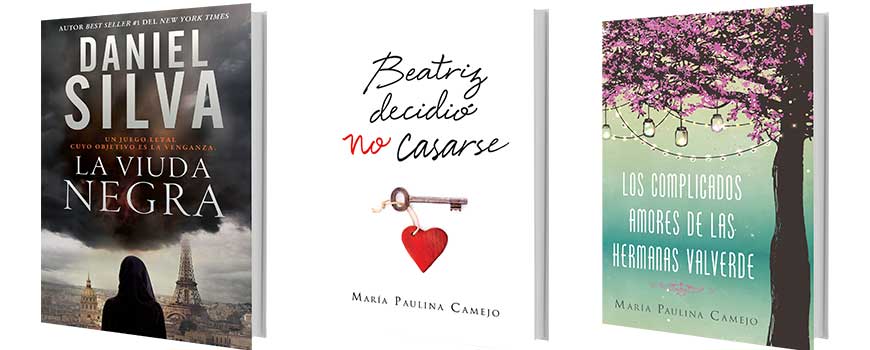

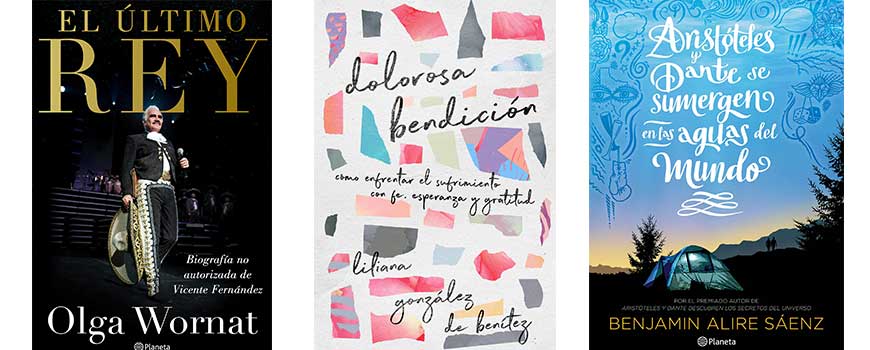

Vistas de película en el norte de California Descubre los nuevos libros en español

Descubre los nuevos libros en español El último rey: La biografía no autorizada de Vicente Fernández

El último rey: La biografía no autorizada de Vicente Fernández