Las imágenes televisivas muestran los rostros desconsolados de cientos de seres humanos andrajosos suplicando por comida, por medicinas para los más ancianos y pañales para los niños. Cuerpos exhaustos, gestos alterados, insultos que se pierden entre el ruido ensordecedor de los helicópteros Chinook que surcan el aire en todas las direcciones.

Las imágenes televisivas muestran los rostros desconsolados de cientos de seres humanos andrajosos suplicando por comida, por medicinas para los más ancianos y pañales para los niños. Cuerpos exhaustos, gestos alterados, insultos que se pierden entre el ruido ensordecedor de los helicópteros Chinook que surcan el aire en todas las direcciones.Más allá, miles de refugiados se apiñan dentro del Superdome con la esperanza de encontrar allí un refugio seguro, asistencia médica, agua y alimentos; sin embargo, las condiciones dentro del estadio son tan calamitosas como en el exterior. Toneladas de comida y medicamentos se amontonan en galpones cercanos por falta de coordinación entre las agencias encargadas de distribuirlos. Por la misma causa, decenas de helicópteros y aeroplanos de rescate permanecen estacionados en los hangares.

En medio de este pandemonium, el secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, declara desde Washington estar “extremadamente complacido con la respuesta que cada entidad del gobierno federal ha tenido hacia esta terrible tragedia”.

En la otra punta del Tercer Mundo también llovió fuerte y las calles se inundaron y los desposeídos de siempre terminaron refugiados en los techos de sus casas miserables, haciéndole señas desesperadas a los helicópteros que sobrevolaban la zona. Fue hace poco más de dos años en Santa Fe, la de allá abajo. En una semana llovió el equivalente al promedio anual; el Río Salado se desbordó y sus aguas cubrieron un tercio de la ciudad. Cien mil personas fueron evacuadas, y como siempre pasa en estos casos, se le echó la culpa a la naturaleza, tan imprevisible ella, tan cruel.

El entonces gobernador provincial, ex corredor de autos, más preocupado por sus 40 mil hectáreas de soja transgénica que por la vida de unos cuantos negros de mierda, comparó a las consecuencias de las inundaciones con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y lo primero que atinó a decir fue: “Las pérdidas son millonarias”. Porque así es la cosa en esta parte y aquella del Tercer Mundo: toda tragedia se mide en dólares.

Allí también, como en Nueva Orleans, los más perjudicados fueron los pobres (quizá la Madre Naturaleza tenga algún secreto rencor en contra de ellos): según el reporte de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, “Si bien se inundó un tercio de la ciudad, las personas fallecidas se encuentran en los barrios mas humildes...”. Los muertos, contra lo que afirmaba el gobierno, no fueron solo los 23 arrastrados por la corriente: más de 100 han fallecido luego, a medida que los puestos sanitarios se quedaban sin los medicamentos más básicos, cuando los evacuados se encontraban hacinados en galpones húmedos y los que lo perdieron todo dejaron de ser noticia y pasaron al olvido.

Una está rodeada por el río Mississippi y el Golfo de México; la otra por el Paraná y el Salado. Ambas azotadas por imprevistos fenómenos naturales. ¿O a alguien se le había ocurrido que algo así podía pasar?

¿Qué tan naturales son los desastres naturales?

La palabra “desastre”, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, tiene dos acepciones; la segunda de ellas y la que nos interesa en este caso, es la figurativa: “Hiperbólicamente, se dice de cosas de mala calidad, mal resultado, mala organización…” Sólo en este sentido se puede considerar a las inundaciones de Santa Fe y de Nueva Orleans como un desastre. Por aquí a estas cosas se las llama “accidents waiting to happen”, accidentes en espera de ocurrir. Lo que sucedió en Santa Fe podría haber sido previsto por los técnicos de las estaciones de monitoreo que se encontraban a lo largo del Río Salado, y que fueron eliminadas por el gobierno menemista para cumplir con las metas de ajuste del presupuesto. O por planeamiento adecuado en prevención de catástrofes naturales. O mejor aún, impidiendo la deforestación en el norte santafesino y zonas aledañas, en particular la Mesopotamia, Santiago del Estero y el Chaco, preservando los montes nativos y regulando el desenfrenado monocultivo de soja.

Numerosos ecologistas estadounidenses -modernos terroristas de segunda línea- habían planteado el riesgo al que se exponía la zona del Golfo de México al eliminar pantanos y las pequeñas islas que formaban una barrera contra los huracanes; sin embargo, el Progreso se inclinó por el cemento: la construcción de canales y esas maravillas de la ingeniería contemporánea que pocos sabían que existían y que hoy están en boca de todos: los levees, o diques de contención.

Mientras la otrora Joya del Sur se hundía en el caos, el gran estadista que trabaja como presidente de los Estados Unidos declaraba que nadie se imaginaba que los diques iban a ceder. En el mejor de los casos, habría que creer que al asesor de turno no se le ocurrió una estupidez más convincente. Basta recordar que en el año 2000, la propia Agencia Federal de Control de Emergencias (FEMA) publicó un reporte llamado “Pre Disaster Mitigation”, en el que predecía las tres catástrofes más probables para el futuro inmediato: un ataque terrorista en Nueva York, un terremoto de gran intensidad en la zona de San Francisco, y … devastadoras inundaciones en Nueva Orleans.

Tras su arribo a la Casa Blanca, George W. Bush se dedicó a finalizar los anhelos truncos de su padre: primero regresó a Irak para capturar a un viejo aliado a quien los cambiantes rumbos de los negocios convirtieron en peligroso terrorista, y de paso hundir en bombas las mezquitas y escuelas y hospitales y puentes del ya de por sí desolado país. Luego apuntó a comenzar el proceso de desmantelamiento del estado, para limitar su función a las simples tareas administrativas que le asignaban los ideólogos del Nuevo Orden Mundial, entre ellas, la de subvencionar empresas privadas con dineros públicos y asegurarles contratos imposibles a los verdaderos dueños del poder. Es así que en el 2002, FEMA pasa a la jurisdicción del Departamento de Seguridad Interna y sus programas de prevención y control de desastres naturales quedan en un segundo plano, absorbidos por los programas de antiterrorismo. Su nuevo director, Michael Brown, trae como principales credenciales ser directivo de la Asociación Internacional de Caballos Arabes. Como no podía ser de otra manera, Brown fue el primer fusible que hicieron saltar las aguas del Golfo.

La Pandilla de Bagdad

“Haremos lo que haga falta hacer” decía Bush en el 2003 en referencia a la invasión a Irak, “nos quedaremos hasta terminar el trabajo”.

“Haremos lo que haga falta hacer y nos quedaremos allí tanto como sea necesario” repitió hace unas semanas, esta vez en alusión a las inundaciones en Nueva Orleans.

Desde la sala de un sibarítico rancho texano o desde la oficina principal de un rascacielos en Manhattan, sus aliados se frotan las manos. Más de 10 billones de dólares han sido ya aprobados por el Congreso para la reconstrucción de la zona de desastre; 500 millones han sido recaudados por organizaciones privadas para el mismo fin. La Pandilla de Bagdad hace números otra vez. “Un equipo de inspectores”, asegura el Presidente del Mundo, “estará examinando todos los gastos que se realicen en el proceso de reconstrucción”. La memoria otra vez: Bunny Greenhouse, auditora del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, fue degradada de categoría luego de denunciar la corrupción en los contratos para la reconstrucción -léase saqueo- de Irak, en especial los relacionados con la compañía Halliburton, de la cual el actual vicepresidente Dick Cheney era su CEO.

Lo que no pudieron hacer en años los ávidos inversores sureños lo hizo un huracán en dos días: barrer a los marginados de la faz de la ciudad. Ahora queda el terreno libre, aunque todavía un poco húmedo, para levantar casinos y lujosos spas, centros comerciales y hoteles para turistas.

¿Volverán los evacuados a reclamar lo que dejaron atrás, o se quedarán en Houston, vagando por sus suburbios como fantasmas, una vez que la caridad se acabe? ¿Soportarán el destierro en Atlanta, o en Birmingham, Alabama, a cambio de la limosna del seguro social?

Al cierre de esta edición el body count llegaba a 1100. Un segundo huracán, también con nombre de mujer, recorre las huellas de Katrina inundando aún más a los inundados. Los dirigentes de uno y otro partido continúan especulando sobre los costos políticos que deberán pagar a consecuencia de la catástrofe; el gobierno nacional seguramente se encuentra evaluando a que país del tercer mundo se podrá invadir en las próximas semanas para recuperar el hoy escaso nivel de aceptación pública. Japón envía dinero; Cuba ofrece médicos.

El Superdome es hoy un verdadero gigante con pies de barro: pronto será demolido y sus Santos partirán hacia San Antonio. El moho sigue creciendo en las paredes de los ahora sombríos salones de jazz, mientras las notas tristes del piano de Fats Domino retumban tenues en el aire espeso de Nueva Orleans.

Katrina fue apenas un soplido de la naturaleza; así como hoy despertó los vientos y enfureció las aguas, mañana bien puede escupir fuego desde la grieta de un volcán y cubrir de lava a pueblos enteros, sacudir su enojo una mañana y hacer temblar la tierra, inundar lo que alguna vez fue un desierto o calcinar lo que alguna vez fue un tupido monte.

Habrá que empezar a trabajar en serio en el restablecimiento del equilibrio ecológico, aún dentro de un sistema cuya base es precisamente el desequilibrio. Habrá que pensar una sociedad en la que haya más maestros que soldados, en la que los jóvenes aprendan a manejar una pala antes que un rifle, en la que los conductores de SUVs no le pasen por encima a los hambrientos y en la que no mande un cowboy desquiciado.

Habrá que dejarse de joder y hacerse cargo. Ø

Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Lugar de residencia:

Lugar de residencia:  Restaurado en 2014, es un símbolo del legado argentino en Estados Unidos

Restaurado en 2014, es un símbolo del legado argentino en Estados Unidos La Radio como vehículo para rescatar las culturas latinoamericanas

La Radio como vehículo para rescatar las culturas latinoamericanas Empanadas veganas, sin soja ni frutos secos

Empanadas veganas, sin soja ni frutos secos Receta tradicional argentina.

Receta tradicional argentina. Una opción vegetariana, sabrosa y nutritiva.

Una opción vegetariana, sabrosa y nutritiva. Versión argentina del dry martini con un toque de limón

Versión argentina del dry martini con un toque de limón Un trago amargo endulzado con frutas, ideal para el verano que se viene

Un trago amargo endulzado con frutas, ideal para el verano que se viene Gana el título intercontinental juvenil del CMB

Gana el título intercontinental juvenil del CMB A 80 Años de su Nacimiento

A 80 Años de su Nacimiento La motivación es clave para vencer a la inacción

La motivación es clave para vencer a la inacción Una especie en peligro de extinción en Argentina

Una especie en peligro de extinción en Argentina habitante de las Islas Malvinas y la costa patagónica.

habitante de las Islas Malvinas y la costa patagónica.

Leyenda guaraní sobre la princesa Carandaí

Leyenda guaraní sobre la princesa Carandaí Un amor imposible separado por una catarata

Un amor imposible separado por una catarata leyenda del rock argentino

leyenda del rock argentino La voz femenina de la Trova Rosarina

La voz femenina de la Trova Rosarina Legendario mentor de inolvidables letras

Legendario mentor de inolvidables letras

¡Aquí se arma la rosca!

¡Aquí se arma la rosca! Icónico comercial de Durax en los 70

Icónico comercial de Durax en los 70 Se cree que los Bobbleheads,

Se cree que los Bobbleheads, Llenas de tradición y cultura

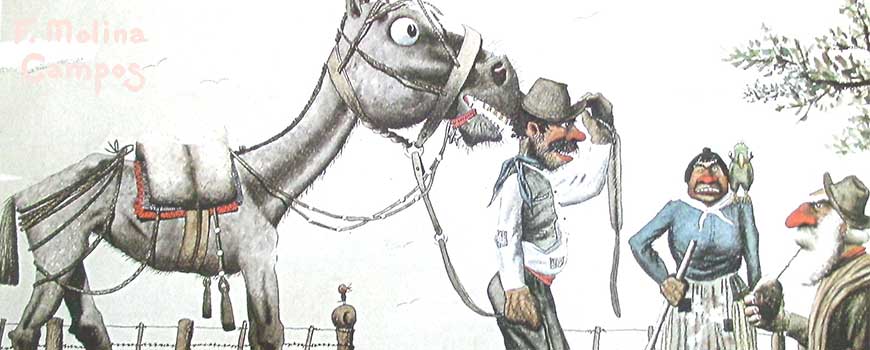

Llenas de tradición y cultura La partida policial en el campo

La partida policial en el campo La capital del buceo en Argentina

La capital del buceo en Argentina Belleza natural en la provincia de Entre Ríos

Belleza natural en la provincia de Entre Ríos Ciudad turística a orillas del lago Nahuel Huapi

Ciudad turística a orillas del lago Nahuel Huapi Un nuevo mundo en Disneyland

Un nuevo mundo en Disneyland "El Lugar más Feliz de la Tierra"

"El Lugar más Feliz de la Tierra" Explora la migración mexicana a EE. UU.

Explora la migración mexicana a EE. UU. Pedro Páramo

Pedro Páramo